La France résumée en 15 minutes – l’essentiel pour Touristes

La “France résumée en 15 minutes” est un article destiné aux touristes qui visitent la France et Paris et veulent en connaître plus que les clichés habituels. Il s’agit d’un descriptif d’ensemble de la France, non exhaustif mais assez riche pour vous faire une idée précise du pays et de ses habitants. Cela n’a pas été une tache facile de rédaction, car la France est moyenne en beaucoup de choses, en taille géographique, dans le domaine économique, en nombre d’habitants. Mais elle comprend aussi énormément de variantes et de variétés qu’il est difficile d’écarter, de condenser ou de présenter en trop généralisant. La durée de lecture de cet article est de 15 minutes environ, mais vous aurez fait le tour de ce qui est utile de connaître avant ou pendant un séjour en France.

Comme le sujet est vaste, nous n’avons pas abordé ici l’Histoire de la France qui fait l’objet d’un article spécifique et s’intitule « Histoire de la France résumée pour Touristes curieux »..

La géographie physique de la “France résumée“

La France est entourée d’eau

Le territoire de la France métropolitaine est bordé par env. 5500 km de côtes, soit atlantiques (4100 km env.), soit méditerranéennes (1 694 km dont Corse 688 km) alors que la France ne fait que 1000 km du Nord au Sud et 950 km d’Est à l’Ouest.

La présence de la Méditerranée au Sud Est de la France, mer pratiquement fermée se réchauffé par les températures élevées rencontrées sur les côtes africaines. Elle est un réservoir de chaleur dont l’influence se fait particulièrement sentir sur la Côte d’Azur et dans le sud est du territoire (et en Italie et en Espagne). → URL Climat

Les reliefs, des montagnes jeunes et anciennes du territoire français

L’ensemble du territoire se caractérise par l’importance des plaines et des bas plateaux (plus des deux tiers du territoire sont au-dessous de 250 m). Les montagnes elles-mêmes sont souvent bordée ou pénétrée par des vallées et deviennent des voies de circulation et de peuplement. La latitude, la proximité de l’Atlantique et aussi la disposition du relief expliquent la dominante océanique du climat.

Les reliefs ont un impact direct sur leur propre climat (de montagne) mais aussi sur l’ensemble des régions avoisinantes, telles que plaines et vallées. Donc il est utile pour un touriste en visite en France, d’avoir une idée claire sur les montagnes plus ou moins élevées qu’il devra traverser et des terroristes où il devra séjourner.

- Présence de la chaîne des Alpes aux frontières Est à la frontière avec la Suisse et l’Italie. Les Alpes s’étendent jusqu’en le Liechtenstein, l’Autriche, le Sud de l’Allemagne et la Slovénie à l’est. Ce sont de jeunes montagnes formées pendant le Mésozoïque (−252 à −66 millions d’années) et le Cénozoïque (depuis −66 millions d’années). Les Alpes culminent à 4 806 mètres au mont Blanc1. On recense 82 sommets majeurs de plus de 4 000 mètres d’altitude (48 en Suisse, 38 en Italie et 24 en France). Les cols de montagne reliant les vallées ou les pays dépassent souvent les 2 000 mètres d’altitude. Les Alpes forment une barrière de 1 200 kilomètres entre la mer Méditerranée et le Danube.

- Le Jura provient de l’ère quaternaire (de -2 millions d’années à -20 000 ans). Il culmine à 1720 m ( Crêt de la Neige ). Il sert la séparation avec une partie de la Suisse.

- Les Vosges au Nord-Est avec 14 sommets de plus de 1 300 m (1424 m au Grand Ballon, point culminant). La chaîne hercynienne originelle, formée il y a 300 millions d’années, est constituée de granites et de roches volcaniques. Fortement érodé lors de l’ère secondaire, ce vieux massif se soulève à l’ère tertiaire suite à la formation des Alpes, puis s’effondre en son centre pour former le fossé rhénan (qui a permis le passage de la rivière Rhin). Les Vosges et la Forêt-Noire en Allemagne apparaissent en contrecoup de l’effondrement rhénan. Ils sont la preuve d’une gigantesque faille active parmi d’autres qui fracturent l’Europe il y a soixante-cinq millions d’années au début de l’ère Tertiaire.

- La chaîne des Pyrénées au sud entre la France et la péninsule Ibérique (Espagne). Longue de 430 kilomètres depuis la mer Méditerranée (Cap de Creus) jusqu’au golfe de Gascogne (Cap Higuer). Elle culmine à 3 404 mètres d’altitude au pic d’Aneto (Espagne). C’est une barrière géographique entre Espagne et Europe du nord, résultant de la collision des plaques ibérique et eurasiatique.Les Pyrénées sont une montagne jeune appartenant à la ceinture alpine — datant d’environ 40 millions d’années mais a commencé à se former à partir du Campanien (entre 80 et 70 millions d’années), — née de la collision de deux plaques terrestres, l’espagnole et l’européenne,

- Les Pyrénées sont artificiellement divisées en Pyrénées occidentales, centrales et orientales. C’est dans la partie centrale que se trouvent les plus hauts sommets dépassant 3 000 mètres comme l’Aneto (plus haut sommet des Pyrénées avec ses 3 404 mètres) ou le Vignemale (plus haut sommet côté français avec 3 298 mètres). Il existe à cet endroit peu de points de passage entre la France et l’Espagne (col de Puymorens) ;

- Le Massif central est la montagne située au centre de la France. Moins haut car plus ancien et usé par l’érosion, il culmine à 1 885 mètres au sommet volcanique du puy de Sancy (sud-ouest du Puy-de-Dôme). Dans l’ensemble, le Massif central est un massif ancien de l’époque hercynienne essentiellement composé de roches granitiques et métamorphiques. Il s’est formé il y a 500 millions d’années, bien que les causses et surtout les reliefs volcaniques soient plus récents. En effet à sa formation 250 à 300 millions d’années plus tard) les Alpes sont venus heurter le flan est du Massif central pour le ré-hausser (et le développement des Alpes vers les Pyrénées 180 millions d’années après – à fait de même dans la partie sud-est. Suite à ce événement, de nombreux volcans sont apparus dans la partie septentrionale du Massif Central qui est devenu un « champ » de volcans. On dénombre aujourd’hui 80 volcans (éteints), c’est à dire l’essentiel des volcans de la métropole. Cette partie est appelée « la Chaîne des Puys », région touristique et de randonnées pédestres. Sur 35 km, elle regroupe les 80 volcans hauts de 50 m à 500 m, sur un plateau granitique, à 1000 d’altitude. Cet l’ensemble le plus septentrional est le plus jeune : 95 000 à 8500 ans (7000 si on inclut le Pavin).

- Le Massif Armoricain, en Bretagne, constitue la phase orogénique bretonne, date du début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 millions d’années. L’érosion a fait que les points hauts atteignent rarement l’altitude de 400 mètres.

- Les Ardennes, est un petit ancien massif maintenant érodé situé entre la France, le Luxembourg et la Belgique. La phase orogénique ardennaise, la plus ancienne a terminé le plissement calédonien et commencé le plissement hercynien (au début du Dévonien inférieur, ou Gedinnien, il y a environ 400 millions d’années). Les points hauts sont entre 500 et 600 m, le point culminant est à 694 m au lieu-dit « signal de Botrange » en Belgique.

- Le Morvan. Il est la plus petite zone de moyenne montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté, aux confins des départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Il ne fait que 5000 km², de faible altitude (de 400 à 901 m avec une moyenne vers 600 m). Il est un reste du massif hercynien, comme le Massif central ou le Massif armoricain. C’est une barrière entre le Bassin Parisien et la Vallée de la Saône donc du Rhône qui a demandé de coûteux travaux auto-routiers et férroviares (TGV).pour le traverser.

Des rivières, des vallées et une grande plaine centrale : là où la population et l’économie françaises se sont développées.

Bassins hydrographiques de la France

La formation des montagnes a conduit naturellement à l’évacuation des pluies le plus directement possible vers l’océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Les fleuves ont emprunté puis creusé les vallées entre les montagnes, ce qui a défini leur bassin hydrologique. Cela a contribué à définir les moyens de communications privilégiés de la France, qui empruntent majoritairement les vallées.

En France, chaque montagne évacue ses eaux par son (ou ses) fleuves :

- La vallée du Rhône et son fleuve le Rhône dont la source est dans les Alpes suisses

- La Vallée de la Garonne et son fleuve du même nom, avec sa source dans le Massif des Pyrénées

- La Vallée de la Loire et son fleuve qui prend sa source dans le Massif Central

- La Vallée de la Seine et son fleuve dont l’origine est dans le Morvan

- La Plaine d’Alsace et son fleuve le Rhin. Sa source est dans les Alpes Suisse, tout près de la source du Rhône. Il longe le Liechtenstein, puis l’Autriche, revient en Suisse, sert de frontière entre France et Allemagne pour ensuite entrer aux Pays Bas où il se jette dans la Mer du Nord en mélant ses eaux avec celles de de la rivière Meuse dont la source est dans les Vosges, à proximité de la rivière Saône, affluent du Rhône..

Les vallées ont crée des conditions climatiques particulières : températures douces comme dans la Vallée de la Loire (Climat Angevin) ou le Vent Mistral qui « descend » du nord la Vallée du Rhône, ou climat continental pour la Vallée du Rhin (Froid l’hiver, chaud en été).

La plaine centrale

La grande plaine quasi-centrale au territoire français, descend du nord depuis la Belgique jusqu’à la chaîne des Pyrénées à la frontière espagnole au sud. En font partie la région parisienne (Ville de paris) et la région Aquitaine (Bordeaux). Cette plaine est balayée par les vents d’ouest dominant qui viennent de l’Atlantique, plutôt doux mais souvent humides. Mais pour certaines positions de l’Anticyclone des Açores il laisse grande ouverte la porte aux vents venus du nord de l’Europe ou de Russie et de la Sibérie. Ce qui est moins agréable en hiver. URL → Climat

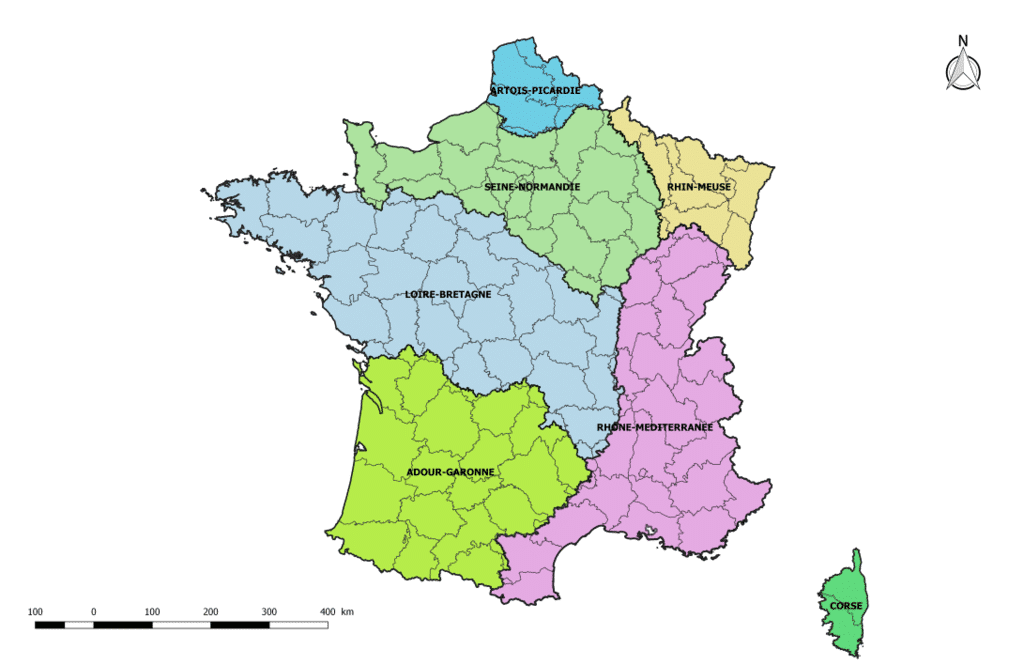

Gestion de l’eau en France

Le problème de l’eau se pose de plus en plus sérieusement. Dans certaines régions, on constate une quasi-disparition des nappes phréatiques, au moins une partie de l’année. L’organisation de la gestion de l’eau est dorénavant et depuis de nombreuses années pris en compte dans la gestion des territoires français.

La gestion intégrée de l’eau se fait par bassin versant en relation avec chacun des fleuves principaux, associant l’ensemble des acteurs concernés par l’eau dans un processus favorisant le développement et la gestion coordonnés des ressources en eau, du sol et des ressources associées. L’objectif est de maximiser les bénéfices économiques et sociaux, de façon équitable sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux

Le peuplement de la France résumé

Origine et évolution des peuples de France

Pour plus de détails, voir notre Histoire de France en résumé.

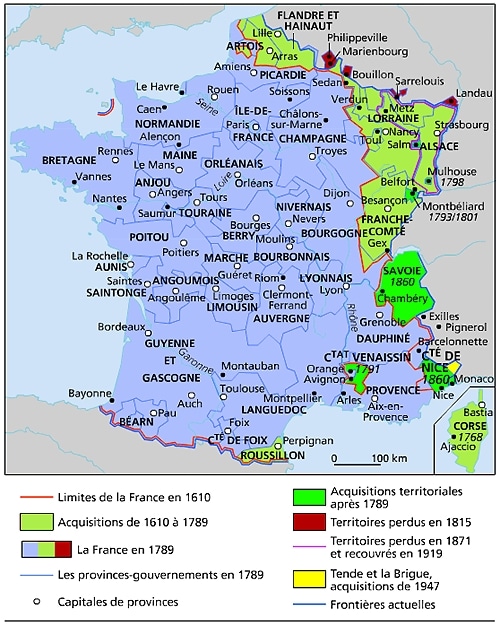

La France d’origine était appelée « La Gaule » par les Romains des derniers siècles avant notre ère et au début de notre ère.

Si 15000 ans av JC la population était de 50 000 habitants, seulement 6 000 000 au début de la conquête romaine, elle passait à 21 000 000 en 1700 (Pays le plus peuplé d’Europe) et 41 630 000 en 1914 (à la veille de la 1ère guerre) mais baissait à 38 770 000 en 1944 (à la fin de la 2ème guerre). Elle est de 67,8 millions d’habitants au 1er janvier 2022.

Distribution de la population sur le sol métropolitain – Les villes les plus importantes

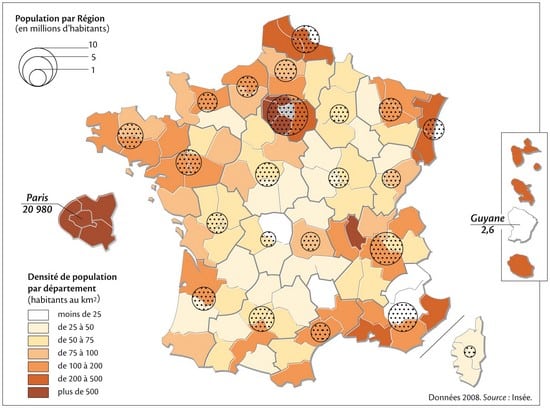

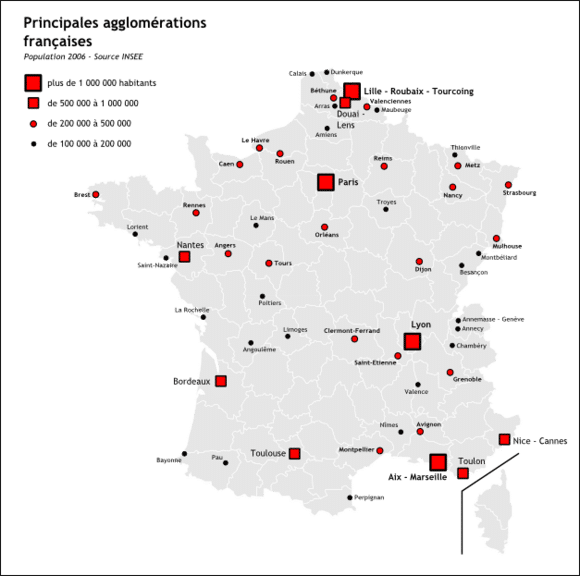

La répartition de la population sur le territoire métropolitaine – Les grandes villes de France Aujourd’hui, 75 % de la population se concentre sur 20 % du territoire et la densité moyenne est de 106 habitants par km², beaucoup plus faible que dans les autres pays européens, sauf l’Espagne. Aux Pays Bas la densité moyenne est de 461 habitant/km²

L’Île-de-France autour de Paris, domine par sa densité de population : 20 % des habitants habitent sur 2 % du territoire. Le déséquilibre entre Paris et ses 10 millions d’habitants (avec la banlieue proche et éloignée) et le reste du pays est nettement marqué.

Les autres régions densément peuplées sont celles des grandes vallées, des bords de mer, des zones frontalières, des régions du Nord et du Sud-Est, soit des régions où existent des grandes villes : la densité de la population et l’urbanisation sont liées. Du Nord-Est au Sud-Ouest, les densités sont beaucoup plus faibles, notamment dans le Massif central et surtout dans le Limousin, qui est aussi la moins peuplée des régions françaises et celle dont la population est la plus vieillie. Globalement, la France est un pays sous-peuplé en comparaison avec ses voisins.

Peuplement et évolution de la France résumés

Du fait de l’ancienneté de son peuplement, l’espace français est très fortement « humanisé » et connaît, depuis des siècles, des transformations plus ou moins continues. Cette perspective historique ne doit pas être perdue de vue, même si l’évolution s’est accélérée avec la révolution industrielle, et davantage encore depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La continuité se manifeste clairement dans un certain nombre de domaines : le poids écrasant (politique, économique, démographique) de Paris et, désormais, de sa Région (Île-de-France) ; la « déruralisation » et, corrélativement, l’urbanisation, qui touche 80 % de la population ; la persistance de certains contrastes de peuplement (faible densité dans les zones montagneuses, attraction des moyennes et basses vallées fluviales).

La France demeure, et de loin, la première puissance agricole de l’Union européenne. Elle exporte aujourd’hui environ 20 % de sa production totale (principalement vers ses partenaires de l’Union européenne), vendant surtout des produits industriels (automobiles, avions, etc.) ainsi que des excédents agricoles. Les achats de matières premières minérales et énergétiques (pétrole notamment) pèsent sur la balance commerciale, aujourd’hui largement déficitaire. La situation de la balance des paiements est améliorée par l’excédent du solde du tourisme, mais le pays est très endetté.

La prise de conscience du déséquilibre Paris-province est ancienne, et l’État, en mettant en place une politique d’aménagement du territoire, s’est efforcé de répondre à ce défi, parfois avec succès, notamment par le biais de subventions et d’avantages fiscaux. Mais le rôle des pouvoirs publics apparaît ambigu. Ainsi, dans le domaine essentiel des transports, le vieux schéma en étoile autour de Paris a été reconduit pour les autoroutes puis pour les trains TGV.

Les ruptures sont souvent la conséquence des bouleversements qu’à connu l’économie française : disparition des activités minières, qui a sinistré des régions entières (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine) ; transformation des sites industriels avec l’abandon du modèle de l’usine géante et l’émergence des technopôles ; essor du tourisme, qui favorise le développement des espaces littoraux et montagnards, jadis délaissés…

La démographie française

La population : les chiffres

- Population : 67 749 632 hab. (2021)

- Densité : 122 hab./km2

- Part de la population urbaine (2022) : 81 %

- Structure de la population par âge (2022) :

- moins de 15 ans : 17 %

- 15-65 ans : 62 %

- plus de 65 ans : 21 %

- Taux de natalité (2022) : 11 ‰

- Taux de mortalité (2022) : 10 ‰

- Taux de mortalité infantile (2022) : 3 ‰

- Espérance de vie (2022) :

- hommes : 79 ans

- femmes : 86 ans

La population : les caractéristiques

La population française ne représente guère que 1 % de la population mondiale. L’excédent naturel, de l’ordre de 200 000 personnes par an, est le plus fort d’Europe, car le taux de natalité (11 ‰) est resté supérieur au taux de mortalité (10 ‰) et la population s’accroît à un rythme réduit (autour de 0,1 % par an). Le taux de fécondité diminue sensiblement et se stabilise…

L’excédent naturel, de l’ordre de 200 000 personnes par an, est le plus fort d’Europe, car le taux de natalité (11 ‰) est resté supérieur au taux de mortalité (10 ‰) et la population s’accroît à un rythme réduit (autour de 0,1 % par an).

Le taux de fécondité diminue sensiblement et se stabilise à 1,8 enfants par femme, chiffre plus élevé que la moyenne européenne (1,5).

La population vieillit : seulement 17 % ont moins de 15 ans alors que la part des 65 ans et plus est de 21 %. L’espérance de vie des femmes à la naissance est l’une des plus élevées du monde (86 ans).

Les immigrés, en provenance notamment du Portugal et de l’Algérie, représentent environ 6 % de la population totale, mais localement (dans les grandes agglomérations) parfois 10 à 15 %.

Plus des trois quarts des Français vivent dans les villes. Avec plus de 12 millions d’habitants (2 millions intra-muros), l’agglomération parisienne concentre le sixième des Français (loin devant Lyon et Marseille, les deux seules autres villes de plus d’un million d’habitants).

Le réseau urbain se caractérise aussi par un semis assez serré de capitales régionales (de 200 000 à 700 000 habitants, où dominent Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Lille) et de villes moyennes (de 20 000 à 200 000 habitants). La densité moyenne (121 habitants au km2) est nettement inférieure à celle des autres pays industrialisés d’Europe de l’Ouest, notamment le long d’une diagonale nord-est-sud-ouest passant par le Massif central.

Transports et voies de communications à l’intérieur de la France

Les moyens de transports

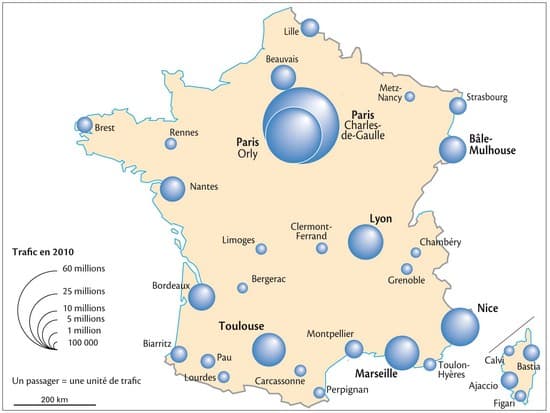

Trafic aérien

Les plates-formes aéroportuaires ont été modernisées et agrandies (Charles de Gaulle – Roissy). Cet aéroport se classe désormais à la 5ème place dans le Top 100 des meilleurs aéroports mondiaux. Il peut accueillir jusqu’à 80 millions de passagers. En terme de trafic aérien, c’est-à-dire de décollage et d’atterrissage, il se situe au premier rang européen et au dixième rang mondial. Paris-Charles-de-Gaulle avec 57,5 millions de passagers est derrière Heathrow (61,6 millions). Mais Paris-CDG est ainsi la première plateforme de correspondance d’Europe pour l’offre de connectivité intercontinentale et le troisième hub européen pour l’offre globale de correspondances derrière Francfort et Amsterdam. Il dessert plus de 329 villes dans le monde, avec un minimum de 12 000 mouvements dans l’année.

Quant au fret aérien (transport de marchandises), il est au deuxième rang européen et au neuvième rang mondial.

Réseau routier et autoroutier de la France

Le réseau routier de routes nationales, départementales et locales est dense. Il a été complété par un réseau d’autoroute qui ont d’abord relié Paris à la province, mais depuis quelques années, des liaisons transversales sont disponibles. Elles sont difficiles à construire du fait de l’orientation générale des fleuves (voir carte…) et de la présence du Massif Central qui est une barrière au sud du fleuve Loire, entre l’ouest et l’est de la France

Le réseau français des voies ferrées

Il comprend 28 000 km de voies ferrées, dont 2 700 km de ligne à grande vitesse.

En effet, l’événement le plus spectaculaire a sans doute été la construction de lignes de TGV et du tunnel sous la Manche. Cela a permis à la S.N.C.F. (la compagnie nationale et nationalisée qui exploite les voies ferrées) de récupérer une partie du trafic passagers qu’elle avait perdu au profit des vols aériens intérieurs. Pour ce qui concerne le fret terrestre, la route continue d’accentuer sa prééminence, transportant à elle seule plus que le rail et les voies fluviales, ces dernières étant en régression (le trafic fluvial a diminué de moitié depuis 1970).

En France, le réseau ferré national (RFN) est constitué des lignes de chemin de fer et d’infrastructures ferroviaires appartenant à l’État et dont SNCF Réseau est affectataire.

En 2020, il devient propriété de l’État, tout en restant confié à SNCF Réseau.

En 2018, comptant plus de 28 000 km de voies ferrées exploitées et plus de 2 800 haltes et gares desservies, la France possède le deuxième plus grand réseau en Europe (derrière l’Allemagne), ainsi que le premier réseau de lignes à grande vitesse (TGV)

Les voies fluviales en France

Le réseau des voies navigables est l’ensemble des fleuves, rivières et canaux aménagés, équipés et ouverts à la circulation et au transport fluvial.

il permet de transporter des tonnages très importants, et peu polluant. Ses inconvénients, outre la lenteur d’acheminement dans certains cas, résident dans la faiblesse du réseau des voies navigables très inégalement réparti et dans la nécessité, sauf exceptions, de transports terminaux routiers.

La longueur totale des voies navigables dans le monde est estimée en 2017 à 2 293 412 km, avec en tête (en) la Chine (126 300 km en 2014) et la Russie (102 000 km en 2009). Le réseau européen est long d’environ 38 000 km avec en tête la France (8 501 km en 2008) et la Finlande (environ 8 000 km en 2013).

Transport fluvial de marchandises

Des voies à grands gabarit pour transports de marchaindises se sont développées sur plusieurs fleuves principaux : Seine, Rhin et grand canal d’Alsace, canal Dunkerque-Escaut, Moselle, Rhône.

Tourisme fluvial

Il s’est développé sur certains axes et canaux. Il est très diversifié en termes de destinations, d’ambiances et de produits touristiques – de quelques heures pour les bateaux-promenade à plusieurs jours pour les croisières. Dans le cas de croisières sur des bateaux personnels loués, le dépaysement est total et le tourisme exceptionnel. Le tourisme fluvial s’inscrit parfaitement dans les aspirations du « slow tourisme » et s’associe naturellement avec le cyclotourisme, la marche, ou la randonnée équestre, plus de 80 % du réseau des voies fluviales étant aujourd’hui longé par une véloroute. On trouve ces opportunités de location de bateaux « familiaux » en particulier sur

- Les canaux du Centre et de la Bourgogne

- Le canal du Midi et le canal du Rhône à Sète

- Le canal de la Marne au Rhin

- La Seine, les monuments de Paris et le tourisme fluvial (Cliquer sur Croisière sur la Seine, choisir prestations, port d’embarquement et prix)

- Le canal de la Sambre à l’Oise, un itinéraire multiculturel

- La vallée de la Lys et la Lys transfrontalière (de Lille en France à Gand en Belgique)

- La Garonne et le canal latéral à la Garonne

Il existe également du tourisme fluvial par l’intermédiaire de Paquebots fluviaux et Péniches-Hôtels Les paquebots fluviaux et les péniches-hôtels, activité dont la France est le leader mondial, contribuent fortement au dynamisme et à l’attractivité de la filière auprès des clientèles étrangères (88% des croisiéristes), avec des gisements de croissance importants sur la Seine et le Rhône (35 paquebots en exploitation contre 136 sur le Rhin). Ils permettent de valoriser des territoires ruraux et l’art de vivre à la française (gastronomie, œnologie…).

Organisation de l’État français

Le partage administrative de la France

L’organisation territoriale de la France est un découpage du territoire national en subdivisions administratives hiérarchisées. Elle repose, depuis les lois de décentralisation de 1982, sur un équilibre entre des collectivités territoriales, administrées par des conseils élus et dotées d’une autonomie de gestion réelle, et des services déconcentrés de l’État non élus mais chargés de garantir l’unité de la République et le principe d’égalité devant la loi.

Il existe trois niveaux de collectivités territoriales :

- les communes, 34 816 en métropole

- les départements (composés de cantons) – 96 départements en métropole dont 2 en Corse, au nombre de 101 avec les 5 d’Outre-mer. – Les départements sont composés de 4 649 cantons dans les actuelles limites de la France métropolitaine. Mais les départements étendu et/ou très peuplés peuvent être divisé administrativement en « sous-départements » appelés arrondissements (2 ou 7 par département). Pour 101 départements, il y a 300 arrondissements.

- régions, dites collectivités territoriales de droit commun – au nombre de 12 sur le contient plus 1 en Corse

L’Etat central est représenté au niveau des régions par un Préfet de région, à celui des départements par un Préfet de département et dans les arrondissements (Parties de départements découpés en 2 ou 3 pour les départements les plus grands) par un Sous-Préfet.

Les quatre niveaux de circonscriptions administratives de droit commun sont les suivants :

| Libellé | Autorité administrative | Services |

|---|---|---|

| Région | Préfet de région | SGAR – Directions régionales – préfecture de région |

| Département | Préfet départemental | Directions départementales – préfecture départementale |

| Arrondissement | Sous-préfet | Sous-préfectures |

| Commune | Maire | Mairie |

Représentations diplomatiques de la France – Représentations françaises dans le monde

La France est représentée dans le monde grâce à ses missions diplomatiques. Avec ses 163 ambassades, la France dispose du troisième réseau d’ambassades et de consulats au monde après les États-Unis (168 ambassades bilatérales) et la Chine (164 ambassades)38. Elle précède le Royaume-Uni (148) et l’Allemagne (145).

En 2019, le réseau diplomatique et consulaire comprend 160 ambassades, deux bureaux français de coopération (Pyongyang et Taipei), 89 consulats généraux ou consulats, 112 sections consulaires. Entre 1989 et 2014 ont eu lieu 62 fermetures et 48 ouvertures d’ambassades ou de consulats

Organisation politique de la France au niveau national – La 5eme République résumée

Le Président de la République est en charge du pouvoir exécutif, assisté du 1er Ministre qu’il choisit et qui lui propose un gouvernement (environ 30 ministres). Le gouvernement doit être entériner par les « Chambres législatives».

Le pouvoir législatif est confié à 2 chambres : la chambre des députés (1ère chambre qui siège au Palais Bourbon, en bord de Seine, de l’autre côté de la Place de la Concorde) et le Sénat (2ème chambre qui siège au Palais du Luxembourg)

Le vote des lois de la France

Les lois sont à l’initiative du gouvernement, des députés ou sénateurs ou des groupes politiques représentés aux Assemblées. Une loi fait d’abord l’ objet de discussions (compromis) en « commissions » spécialisées (Affaires étrangères, économie, etc.) de l’une des chambres, est présentée aux Députés ou Sénateurs qui l’amende puis la vote. Elle passe ensuite à l’autre chambre pour la votée. De toute façon, c’est la version votée par l’Assemblée nationale (les Députés) qui l’emporte sur la version sénatoriale.

La responsabilité du gouvernement de la France

Le gouvernement peut être « démissionné » si le 1er Ministre est « remercié » par la Président de la République ou démissionne de son propre chef. Mais il peut aussi être mis en minorité à la Chambre des Députés. De toute façon, le gouvernement dans son ensemble « démissionne » en même temps que le 1er Ministre. Le Président de la République doit alors former un nouveau gouvernement.

Une particularité de la 5è République est le pouvoir du gouvernement (donc du Président de la République) est de faire promulguer une loi sans qu’elle ait été effectivement votée par le Parlement. Il s’agit de « l’article 49-3 » qui fait toujours coulé beaucoup d’encre lorsqu’il est utilisé.

Le gouvernement lorsqu’il veut faire passer une loi en sachant que la majorité aux assemblées fait qu’elle ne sera pas votée, présente la loi à l’Assemblée nationale des députés, « écoute » les critiques et amendements proposés par les Députés, mais ne leur demande pas un vote final. Inutile que dans ces conditions, le nombre d’amendements est de plusieurs milliers et que le temps de parole pour chaque député voulant s’exprimer est de 3 à 4 minutes. En retour, les groupes parlementaires peuvent proposer en vote de défiance pour faire tomber le gouvernement – qui n’obtient jamais une majorité suffisante pour être accepté.

Cet « article 49-alinea 3 », a été ajouté dans la constitution de la 5è République en 1958 afin d’éviter un blocage des assemblées pendant des mois, comme cela se produisait assez régulièrement sous la 4è République. Les partis était alors si puissants, par rapport à l’Exécutif, qu’ils parasitaient la vie politique en « s’arrangeant » entre eux pour placer à tour de rôle leurs partisans aux postes ministériels en faisant tomber les gouvernements successifs. En douze ans, 22 gouvernements se succèdèrent si bien que la durée de vie moyenne des gouvernements de la Quatrième République est de sept mois. Sur cette même période, les crises ministérielles auront duré 375 jours ! La durée du plus court gouvernement a été de 16 jours et du plus long de 16 mois !

Présidents de la République française

Le Président de la République est en charge du pouvoir exécutif, assisté du 1er Ministre qu’il choisit et qui lui présente les membres de son futur gouvernement. En fait, le choix des ministres est plus affaire de la Présidence que du 1er Ministre. Il est aussi Chef des Armées.

Vingt-cinq personnes ont exercé la fonction de président de la République française depuis 1848. Parmi les vingt-quatre dont le ou les mandats se sont achevés avant 2018, quatorze sont décédées ou ont démissionné en cours de mandat. C’est le cas en particulier de dix des quatorze présidents de la Troisième République (septembre 1870 à juillet 1940).

Le 1er Président de la république a été Louis-Napoléon Bonaparte élu le 20 décembre 1848 et qui deviendra, 4 ans après son élection, l’empereur Napoléon III. Le dernier président, en exercice jusqu’en 2027 est le Président Macron.

Depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le président est élu au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La première élection présidentielle au suffrage universel direct a eu lieu en 1965.

Le président est élu au premier tour si un candidat réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. Cela ne s’est jamais produit sous la 5è République.

Si aucun candidat n’atteint la majorité nécessaire au 1er tour, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont autorisés à se présenter à un second tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour est élu président de la République.

Il est élu pour 5 ans et ne peut être re-élu qu’une seule fois d’une façon consécutive.

Il n’a pas le droit d’aller dans les assemblées parlementaire (Chambre des députés ou Sénat) mais il a un droit de message: il peut communiquer avec des messages qu’il fait lire à la tribune. Cependant il peut prendre la parole devant le Parlement (les 2 chambres siègent alors ensemble, dans une même salle) réuni en Congrès (article 18). Le congrès se réuni toujours dans une salle qui lui est consacrée au Château de Versailles, donc qui est utilisée que très rarement.

Système électoral de la France – Résumé

En France, le jour de toutes les élections est toujours un dimanche, contrairement à d’autres pays où il a lieu les mardis.

- Élection présidentielle

Elle a lieu a la fin de chaque mandat de durée maximale de 5 ans depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (sauf décès ou démission). La prochaine élection se tiendra en mai 2027. Il s’agit d’une élection à 2 tours à 15 jours d’intervalle entre les tours. - Élections européennes

Il s’agit d’une circonscription nationale (la France est une seule circonscription) unique sur liste de candidats qui postulent pour un poste de député européen. Il s’agit d’une élection à 1 seul tour, tous les 5 ans. La prochaine élection est prévue le 9 juin 2024 - Élection législative

Elle est destinée à l’élection des députés français de la 1ère chambre et qui siège au Palais Bourbon (en face de la Place de la Concorde, de l’autre côté du pont de même nom). Le nombre de députés est de 577, ce qui correspond à 577 circonscriptions législatives (539 en France métropolitaine, 19 dans les départements d’Outre-Mer, 8 dans les collectivités d’Outre-Mer et 11 pour les Français de l’étranger). Il s’agit d’une élection à 2 tours (2 dimanches consécutifs) pour un mandat de 5 ans. La prochaine élection sera au printemps 2027. - Elections sénatoriales

Le Sénat comprend 348 sénateurs français, élus au suffrage universel indirect, par un collège de « grands électeurs ». Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans ; la durée du mandat est donc de six ans. La circonscription électorale de base est le département. Le Collège des Grands Électeurs est formé de députés et d’élus locaux. La dernière élection a eu lieu le 24 septembre 2023. - Élections régionale

La loi du 11 avril 2003 a créé des listes régionales comportant des sections départementales. Chaque liste comportant autant de sections qu’il y a de départements dans la région (en général une dizaine suivant la superficie et l’importance de la population de la région. Les représentants régionaux sont élus pour 6 ans et la prochaine élection se fera en mars 2028 - Élections départementales (cantons)

Il s’agit donc désormais d’un scrutin binomial (un homme et une femme) à deux tours. Les élections se font en même temps que les élections régionales. Ils sont élus pour 6 ans et la prochaine élection se fera en Mars 2028 - Élections municipales (Communes)

La France compte 34968 communes (donc avec un Maire à sa tête). Certains communes ont seulement quelques 2 à 300 habitants alors que Paris en compte 2 millions. L’élection est à 2 tours (2 dimanches à une semaine d’intervalle), sur listes de candidats d’où sont issus les conseillers municipaux qui assistent le Maire, choisit lors de la 1ere réunion du Conseil Communal. L’élection a lieu tous les 6 ans, et la prochaine est prévue pour mars 2026.

Système juridique de la France (Résumé)

La justice est organisée en deux grandes familles appelées des ordres :

- ordre administratif qui concerne les conflits entre l’État et les personnes,

- et l’ordre judiciaire qui comprend 2 « sous-sections »

- justice civile qui tranche les conflits entre les personnes.

- et justice pénale. Les juridictions pénales jugent les personnes physiques ou les personnes morales soupçonnées d’avoir commis une infraction (contravention, délit ou crime). Selon la gravité de l’infraction, la juridiction (ou tribunal) ne sera pas la même. Des peines de prison ou d’amende peuvent être prononcées.

Les Tribunaux ou juridictions français

La justice française comprend plusieurs types de tribunaux ou juridictions qui « suivent » l’organisation du système juridique

Les Tribunaux du Civil

Le tribunal compétent dépend du type de litige et des montants en jeu.

- Les Tribunaux de première instance sont les tribunaux qui jugent pour la première fois les litiges entre personnes privées (conflit de voisinage, divorce, licenciement etc..). Ces juridictions ne prononcent pas de sanctions pénales, mais elles peuvent condamner une des partie en litige à payer une somme d’argent. A tout stade de la procédure, le juge civil peut aussi imposer aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

- Juridictions de recours (Cour d’Appel et Cour de Cassation) Quand vous n’êtes pas satisfait d’un jugement rendu en première instance, vous pouvez faire appel. La cour d’appel réexamine alors l’affaire et rend une nouvelle décision.

Si la décision rendue en appel ne vous satisfait pas, vous pouvez vous « pourvoir en cassation ». La Cour de cassation ne réexamine pas l’affaire, mais vérifie si les juges de première instance et d’appel ont correctement appliqué la loi.

Les Tribunaux du Pénal

Les juridictions pénales jugent les personnes physiques et les personnes morales soupçonnées d’avoir commis un acte interdit par la loi. Il s’agit donc d’un infraction. Noter que les juridictions de première instance rendent des jugements et les cours d’appel, des arrêts

- Les Tribunaux de 1ère instance au pénal suivant l’imporance de la faute

Il existe 4 juridictions pénales :- le tribunal de police pour les contraventions (Ce tribunal prononce principalement des amendes),

- le tribunal correctionnel pour les délits (Il juge les délits commis par des personnes majeures – vol, violences graves, etc.- et les contraventions liées aux délits pour lesquels elles ont été prononcées),

- la cour criminelle départementale (La cour criminelle départementale a vocation à juger en première instance des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale)

- la cour d’assises pour les crimes (La cour d’assises juge les crimes (meurtre, viol, vol à main armée, etc.), c’est-à-dire les infractions punies d’une réclusion criminelle de plus de 20 ans de réclusion jusqu’à la perpétuité. Depuis le 1er janvier 2023, la cour d’assises reste compétente aussi pour les infractions les plus graves punissables par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple).

- Les Tribunaux de second degré (ou de 2ème instance) : les 36 Cours d’Appel

Elles jugent les appels formés contre les jugements de première instance. Elle réexamine donc des affaires jugées une première fois par une juridiction de premier degré. La cour d’appel est divisée en plusieurs chambres :- la chambre des appels correctionnels examine les appels contre les jugements du tribunal correctionnel, du tribunal de l’application des peines et du tribunal de police,

- la chambre de l’instruction juge les appels contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention,

- les chambres “civiles” traitent les appels contre les jugements du tribunal judiciaire et du tribunal de proximité,

- la chambre sociale examine les appels contre les jugements du conseil de prud’hommes, du pôle social et du tribunal paritaire des baux ruraux,

- la chambre commerciale juge les appels contre les jugements du tribunal de commerce.

- Mais exception : l’appel d’un jugement de la Cour d’Assise en 1ère instance, se fait devant une autre Cour d’assise, pas devant l’une des chambres de la Cour d’Appel

- Enfin, les arrêts de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vérifie que la loi a été correctement appliquée, donc seulement pour des questions de droit. La Cour de cassation peut casser l’arrêt de la Cours d’Assise d’appel et, éventuellement, renvoyer l’affaire devant une autre cour d’assises d’appel.

Les Tribunaux administratifs

Il y a 42 tribunaux administratifs répartis sur le territoire français. Chaque tribunal administratif comprend 1 à 18 chambres suivant l’importance de la région.

Les juridictions administratives jugent les litiges entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d’une mission de service public) ou entre administrations (État contre une collectivité territoriale par exemple)

- Tribunal administratif de 1ère instance Il juge des litiges concernant différents domaines : impôts, contrats administratifs, libertés publiques, urbanisme, droit social, etc.

- Tribunal administratif d’appel possible sauf les décisions rendues par un juge unique et/ou les demandes de dommages et intérêts inférieures à 10 000 euros. Dans ce cas, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d’État. Ce pourvoi permet de contester une décision de justice que l’une des parties estime contraire à la loi ou ayant subi un vice de procédure.

La justice européenne appliquée en France

Elle est assurée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

- La Cour de justice de l’Union européenne (autrefois appelée la CJUE) dépend de l’Union européenne et compte 27 états membres. Elle siège au Duché du Luxembourg, est composée de 27 magistrats, soit un par État membre. Le droit de l’Union repose sur deux principes :

- l’effet direct qui permet à un particulier d’invoquer une norme du droit de l’Union devant les juridictions nationales,

- le principe de primauté qui impose aux juridictions nationales de faire prévaloir le droit de l’Union sur le droit national. Les directives européennes nécessitent d’être transposées en droit national.

- Le droit de l’Union européenne a notamment permis des avancées en matière de droits des consommateurs, d’égalité entre les femmes et les hommes, de non-discrimination et égalité de traitement, et de droits sociaux.

- La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dépend du Conseil de l’Europe qui compte 46 états membres. Elle siège à Strasbourg en France. Elle constitue ainsi l’autorité judiciaire de l’Union européenne et veille, en collaboration avec les juridictions des États membres, à l’application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union. La Cour européenne des droits de l’homme juge les atteintes portées par les États parties aux droits et libertés fondamentales protégés par la Convention.

La France en bref dans l’organisation de l’Europe

La France en terme de population en Europe

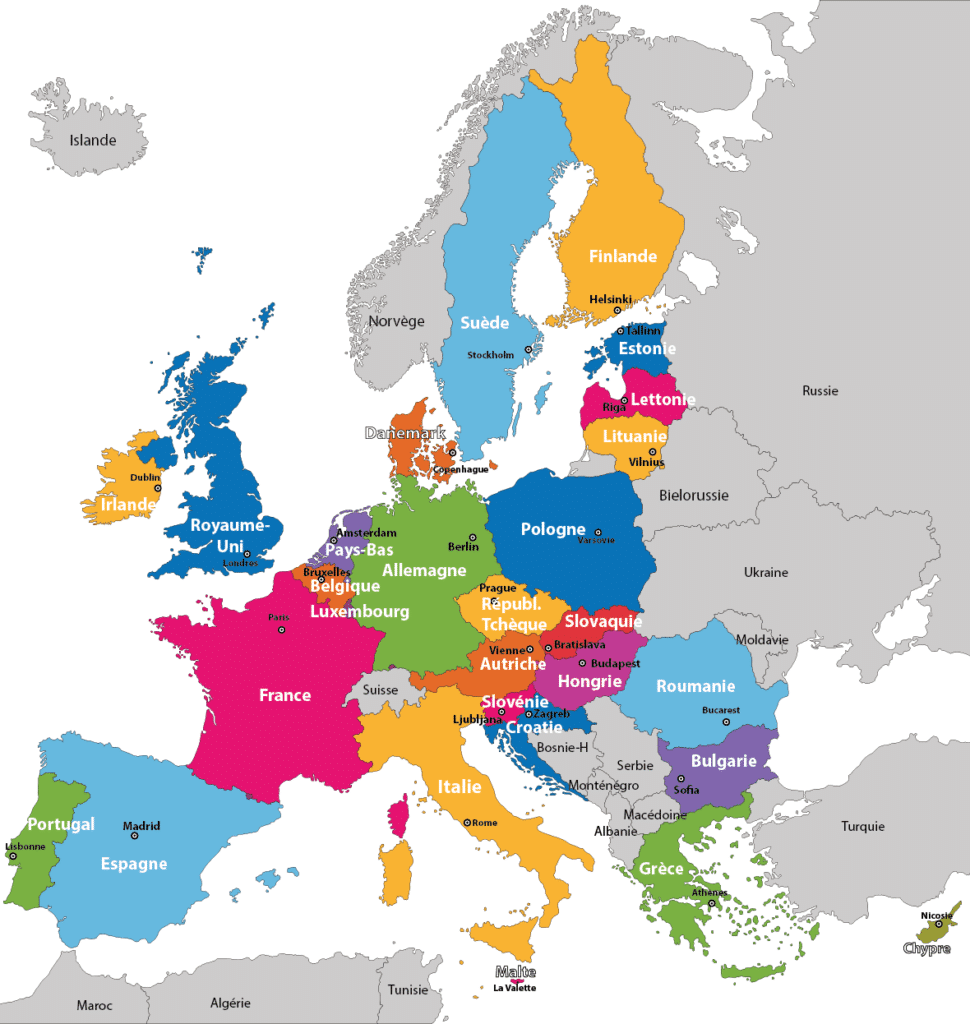

Avec un peu plus de 67 millions d’habitants au 1er janvier 2021, la France se classe deuxième dans l’Union européenne en termes de population, derrière l’Allemagne. (82 millions) et avant le Royaume-Uni (65 millions), l’Italie (59 millions) et l’Espagne (47 millions). Le poids démographique de la France a donc une incidence sur sa représentation au sein des institutions européennes.

A noter que la population de l’Union Européenne est de 448,4 millions devant les États Unis (332 millions) ou la Russie (143 millions).

La France seule se classe au 21e rang mondial des pays les plus peuplés.

La France dans l’Union Européenne et le continent Européen

La position centrale du territoire dans l’Europe fait que la France a toujours été un lieu de transit entre le nord et le sud du continent. La France est reliée à ses voisins européens par un important réseau de transports aérien, routier et ferroviaire.

La France possède le territoire le plus étendu et la démographie la plus dynamique de l’UE. Son économie, en deuxième position (derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni), se caractérise par un secteur tertiaire plus développé, une industrie plus concentrée et un secteur agricole plus éclaté que ceux de ses voisins.

Avec une superficie de plus de 550 000 km² pour le seul territoire métropolitain, auxquels s’ajoutent les 120 000 km² des départements et territoires d’outre-mer, la France est le plus vaste pays de l’UE.

Avec trois façades maritimes et des frontières terrestres avec huit pays européens (en comptant Andorre et Monaco), la France occupe une position géographique centrale en Europe occidentale qui est à la croisée des échanges humains et commerciaux. Cette position en a fait fréquemment un champ de bataille lors des nombreux conflits qui ont traversé l’Europe au cours des siècles, ce qui a contribué à son engagement en faveur de l’unité européenne.

Le dynamisme économique de la France dans l’Europe

Le tourisme génère plus de 7% du PIB. Grâce à son patrimoine culturel et historique comme à ses sites naturels, la France est en effet le pays qui accueille le plus de touristes au monde, avec près de 90 millions de visiteurs en 2017.

Avec 2,2% de son PIB consacrés à la recherche et au développement, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne de 2%, mais derrière les pays scandinaves, l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique. En termes de dépôts de brevets, elle occupe cependant la deuxième position derrière l’Allemagne (données Insee).

Le centralisme à la française unique en Europe

C’est à l’origine un des héritages des rois de la France et de la géographie du territoire.

Le centralisme français a aussi conduit à une concentration de l’industrie autour de grands groupes (74 entreprises générant la moitié du chiffre d’affaires industriel) privilégiant le développement international par le biais d’investissements à l’étranger.

Agriculture et pêche dans l’ensemble européen

L’agriculture et la pêche n’emploient que 2,7% de la population active française et ne représentent que 1,6% du PIB mais, grâce à sa superficie et à un climat favorable, la France est le premier producteur agricole de l’UE et le septième au niveau mondial. Au sein de l’UE, elle est le premier producteur de céréales (ce qui en fait le “grenier à blé” de l’Europe occidentale) et de viande bovine, le deuxième producteur de vin (derrière l’Italie) et de lait (derrière l’Allemagne).

La France possède le deuxième domaine maritime (la “zone économique exclusive”) au monde, après les États-Unis, et la première flotte de pêche d’Europe, mais 25% du poisson capturé provenant des eaux internationales ou des eaux de pays tiers en vertu d’accords de pêche, la France a des taux de capture inférieurs à ceux de l’Espagne, du Danemark et du Royaume-Uni.

Le rôle moteur de la France dans la construction européenne

Du fait de la place qu’elle occupe en Europe, tant géographique, démographique et économique, la France a joué un rôle déterminant à toutes les étapes de sa construction de l’Europe actuelle. L’architecture des structures au niveau européen, depuis la CECA, puis celles de la CEE et de l’UE reflètent ainsi largement une vision française de l’Europe, explicitée dès 1950 dans la déclaration du français Schuman qui donna l’impulsion décisive au projet européen actuel.